ドローンを購入したら「即外で飛ばす!」というわけにはいきません。特に100g以上のドローンは航空法の規定でフライト前にやるべきことが色々と定められています。

知らず知らずのうちに法律違反していた…ということがないように、ドローンを外で飛ばすまでに一通りの準備をすることが大切です。

ここでは、ドローンを外で飛ばすまでにするべき準備について手順を追ってまとめています。

フライトまでの手順

ドローンを外で飛ばすまでの手順を簡単にまとめると以下のようになります。

- 機体の登録

- 特定飛行の許可・承認申請

- 飛行計画の通報

- 飛行日誌

- 飛行前点検

- 気圧情報の確認

「機体の登録」と「特定飛行の許可・承認申請」については、下記記事をご参考ください。

【Photoone】包括申請と個別申請の違い|ドローンの機体登録から許可承認申請の流れをわかりやすく解説

ここでは、「飛行計画」や「飛行日誌」についてまとめています。

飛行計画とは何か?(概要)

「飛行計画」とは、航空法で定められており、ドローンなどの無人航空機を飛ばす際に、事前にフライトの日時、経路などの事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報する制度のことです。

「通報」という言葉が気になる所ですが、国土交通省の文章でそう定められています。飛行計画なしで特定飛行をした場合、法律違反となり罰金が科せられます。

飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合、航空法第157条の10に従い、30万円以下の罰金が科せられます。

なお、ドローンを飛ばすときに常に飛行計画の提出が必要になるわけではありません。航空法で定められている「特定飛行」を行う場合のみ飛行計画の提出が必要になります。

特定飛行とは何か?

「特定飛行」とは、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域(飛行禁止空域)及び「方法(承認申請が必要な飛ばし方)」での飛行のことです。

なお、この航空法の規制対象となるのは100g以上のドローンです。(※100g未満のドローンは別の法律「小型無人機等飛行禁止法」に該当します)

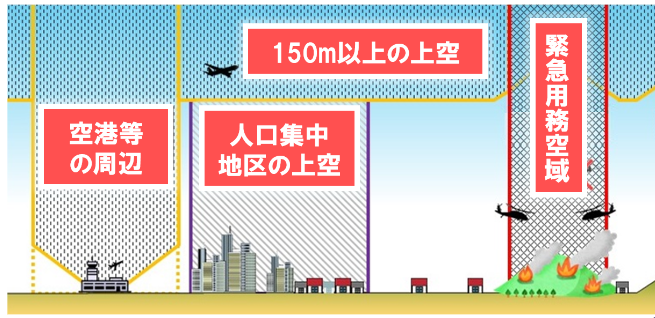

飛行禁止空域

航空法で定められている「飛行する空域」の対象となる区域を「飛行禁止区域」と呼び、次の4つのエリアが該当します。

- 空港等の周辺(上空も含む)

- 150m以上の上空

- 人口集中地区の上空

- 緊急用無空域(災害地上空)

これらのエリアは、航空機(飛行機など他の機体)の

承認申請が必要な飛ばし方

航空法で定められている規制は、「飛ばす区域(飛行禁止空域)」以外に、「飛行の方法」があります。

ドローンを飛ばしていい「飛行可能区域」、あるいは、飛行禁止区域で「許可申請」をした場合でも次のような状況で飛ばす場合は「承認申請」が必要になります。

- 夜間での飛行

- 目視外での飛行(山を越えていく空撮など)

- 人又は物件と距離を確保できない飛行(人や建物から30m未満の飛行)

- 催し場所上空での飛行(イベント会場の上空など)

- 危険物の輸送

- 物件の投下(農薬散布も含む)

山や海を越えていく空撮動画の撮影や、家屋や屋根の点検、PV撮影などで人の周りを撮影するものなど、仕事で撮影するものの多くが「承認申請」に該当します。

図で表すと以下のようになります。

前提条件(原則禁止の飛ばし方)

そもそも上記のような場所は原則飛行禁止です。仕事などどうしても撮影が必要な場合に国土交通省に申請をして、承認が下りればドローンを飛ばすことができるようになります。

- 場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。

- 風速5m/s以上の状態では飛行させない。

- 雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。

- 十分な視程が確保できない雲や霧の中では飛行させない。

- 飛行させる際には、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとる。

- 補助者は、飛行範囲に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う。

- 補助者は、飛行経路全体を見渡せる位置において、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視し、操縦者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行う。

- ヘリコプターなどの離発着が行われ、航行中の航空機に衝突する可能性があるような場所では飛行させない。

- 第三者の往来が多い場所や学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近は飛行させない。

- 高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近では飛行させない。

- 高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設付近では飛行させない。

- 飛行場所付近の人又は物件への影響をあらかじめ現地で確認・評価し、補助員の増員等を行う。

- 人又は物件との距離が30m以上確保できる離発着場所及び周辺の第三者の立ち入 りを制限できる範囲で飛行経路を選定する。

- 飛行場所に第三者の立ち入り等が生じた場合には速やかに飛行を中止する。

- 人又は家屋が密集している地域の上空では夜間飛行は行わない。

- 人又は家屋が密集している地域の上空では目視外飛行は行わない。

- 夜間の目視外飛行は行わない。

特定飛行の対象となる飛行禁止空域や承認申請が必要な飛ばし方の詳細については、下記をご参考ください。

飛行計画を通報する前に

下見と事前許可の重要性

飛行計画を提出する前に、飛行を計画している場所を実際に訪れて下見をしておくことをお勧めします。

飛行計画の提出はあくまで「航空法」に対するものです。このため、提出して飛行計画の中に、他の人の所有地上空が入っていれば、その所有者の承認が別途必要になります。

他にも、航空法以外の法律や、各市区町村の条例など、フライト前に必要な許可を得る必要があります。

飛行計画を提出して国土交通省から許可・承認は下りたものの、市区町村や所有者からの許可が下りないとなれば、ドローンを飛ばすことができなくなってしまします。

警察への連絡

また飛ばす前に所轄の警察に連絡しておくと何かあったときに非常にスムーズになります。

ドローンを飛ばす際に警察に対して、提出が義務付けられた書類があるわけではありません。「こんな飛行を予定しています」と電話で伝えたり、必要に応じて用紙1枚ほどの簡易的な飛行計画を提出するぐらいのことです。

あらかじめ警察に連絡しておけば、フライトを始めた後に警察が来て「何してるんだ?」と揉めることもありません。

備えあれば憂いなしです。

飛行計画に記載する内容

飛行計画に必要な情報

飛行計画を作成する際は以下の情報が必要になります。

- 特定飛行の日時、経路

- 無人航空機の登録記号及び種類(試験飛行機等で登録記号を受けていない場合は、当該試験飛行に係る届出番号)

- 無人航空機の型式(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)

- 操縦者の氏名

- 操縦者の無人航空機操縦者技能証明書番号(無人航空機操縦者技能証明書の交付を受けている場合に限る)

- 許可又は承認(法第132条の85第2項若しくは第4項第2号の許可又は法第132条の86第3項若しくは第5項第2号の承認)の番号(許可又は承認を受けている場合に限る)

- 飛行の目的、高度及び速度

- 飛行させる飛行禁止空域及び飛行の方法

- 出発地 、目的地

- 目的地に到着するまでの所要時間

- 立入管理措置の有無及びその内容

- 無人航空機の事故等により支払うことのある損害賠償のための保険契約の有無及びその内容

飛行する日時や場所などが必要ですが、それ以外にも「立入管理措置の有無」や「保険契約の有無」も記載する必要があります。

それぞれに細かい記載方法が定められてます。例えば目的地の記入方法は以下のようになります。

当該飛行の目的地(地名・固有名称等)は、地名の場合は都道府県名+市区郡名+町村名(必要に応じ丁目・番地等のより詳細な情報)を、固有名詞の場合は○○運動場、○○公園、○○工場等の情報を入力する。

立入管理措置の有無とは?

立入管理措置等は看板や補助者などの「立入管理措置の有無」や「配置する補助者の人数」 「係留飛行の有無」などを記載します。

飛行計画を作成する場合には、看板の設置場所や補助者の配置箇所も考えておく必要があります。

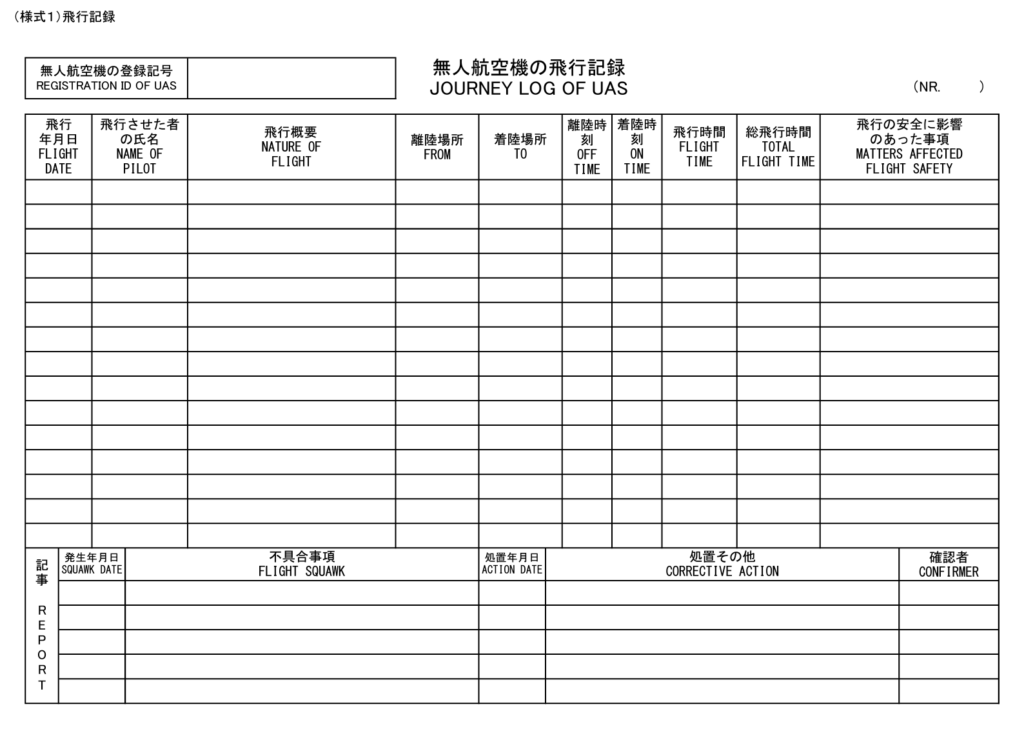

飛行日誌とは何か?

「飛行計画」とは別に「飛行日誌」というものがあります。飛行日誌とは、無人航空機を特定飛行させる者が、飛行・整備・改造などの情報を遅滞なく飛行日誌に記載しなければならない制度です。

飛行日誌は、いつどこを飛んだかという「①飛行記録」や点検内容を記録する「②日常点検記録」「③点検整備記録」の3種類があります。

飛行日誌は飛行計画とは違い提出(通知)する必要はありません。ですが、特定飛行を行う場合は常に持ち歩く必要があります。持ち歩いていない場合法律違反となり罰金が科せられます。

特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記載を行った場合、航空法第157条の11に従い、10万円以下の罰金が科せられます。

法律で規制されているわけではありませんが、特定飛行を行う場合以外でも、飛行日誌を携帯することが推奨されています。

飛行日誌の書式

飛行日誌で記載しなければいけない内容はあらかじめ定められているため、書式も決まっています。

飛行記録の書式

飛行記録の書式は次のようになっています。

いつ、どこで、だれが、どのようにどの無人航空機を飛ばしたか?といったことや、不具合があった場合はその内容を記載します。

- 飛行年月日

- 操縦者の氏名及び無人航空機操縦者技能証明書番号(無人航空機操縦者技能証明書の交付を受けている場合に限る)

- 飛行の目的及び経路

- 飛行させた飛行禁止空域及び飛行の方法

- 離陸場所及び離陸時刻

- 着陸場所及び着陸時刻

- 飛行時間

- 製造後の総飛行時間

- 飛行の安全に影響のあった事項の有無及びその内容

- 不具合の発生年月日及びその内容

- 対応を行った年月日及びその内容並びに確認を行った者の氏名

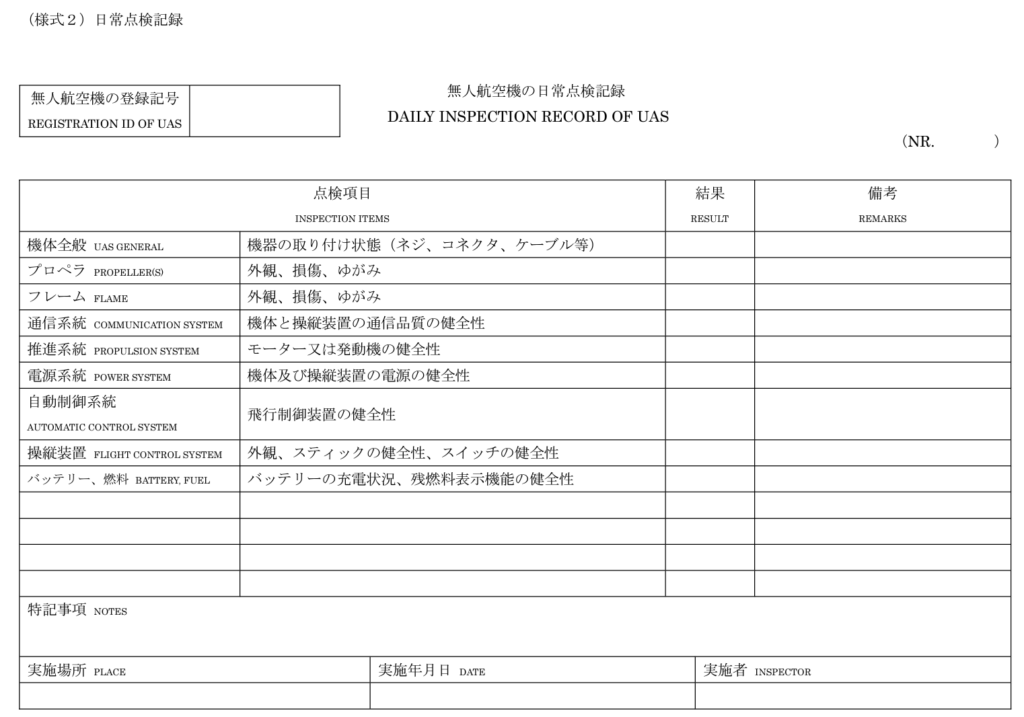

日常点検記録の書式

日常点検記録はドローンの持ち主などが行う飛行前のチェックです。1回の点検毎に記載します。内容は以下のようになっています。

- 無人航空機の登録記号

法第131条の6第3項の規定に基づき、国土交通大臣により通知された無人航空機の登録記号を記入する。 - 点検結果

日常点検表の各項目を実施し、それぞれの結果欄に「正常」又は「異常」等の文言で記入する。 - 備考

日常点検に関しての補足事項を記入する。 - 特記事項

日常点検において発見した不具合事項等を記入する。また、飛行後点検を行った場合は、「飛行後点検:異常なし」等の結果も記入することとし、不具合等が認められた場合は、不具合箇所、事象等の内容も記入する。

なお、日常点検で発見した不具合等及び是正に係る整備処置等の実施記録ついては、点検整備記録に適切に記入しなければならない。 - 実施場所

日常点検を行った場所を記入する。 - 実施年月日

日常点検を実施した年月日を西暦で記入する。 - 実施者

日常点検を実施した者が記名する。

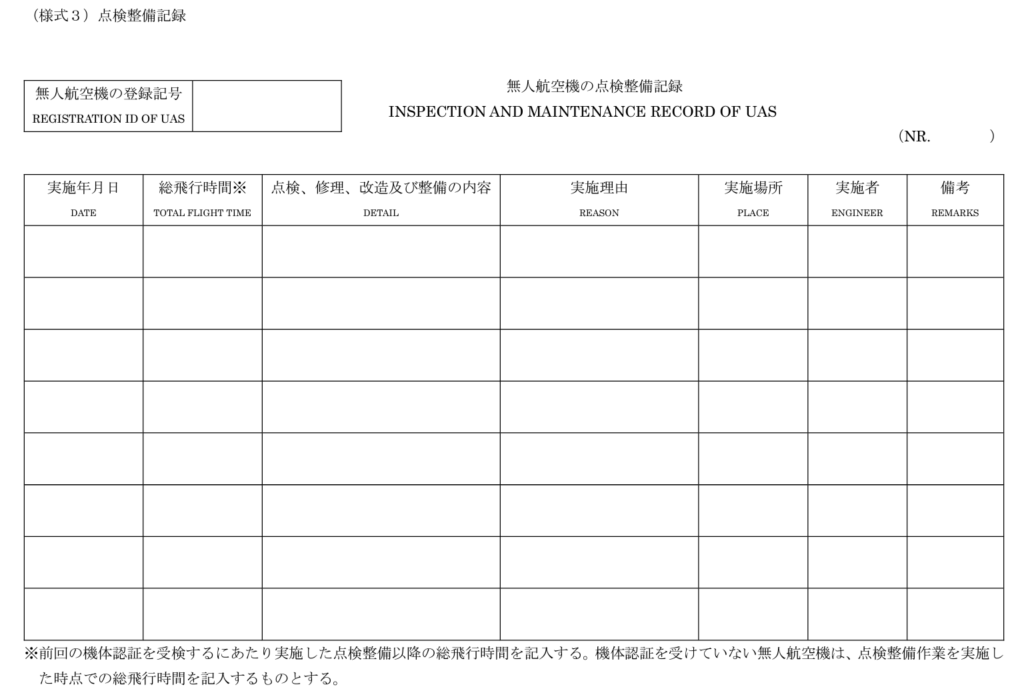

点検整備記録の書式

点検整備記録は、点検整備を委託した業者や無人航空機の設計製造者などに点検を行ってもらった場合に記録するものです。

自動車ディーラーなどで行う点検のようなものです。

- 無人航空機の登録記号

法第131条の6第3項の規定に基づき、国土交通大臣により通知された無人航空機の登録記号を記入する。 - 実施年月日

作業を開始した年月日を西暦で記入する。 - 最近の機体認証後の総飛行時間

前回の機体認証に係る検査を受検するにあたり実施した点検整備以降の総飛行時間を記入する。

機体認証を受けていない無人航空機は、点検整備作業を実施した時点での総飛行時間を記入するものとする。 - 点検、修理、改造及び整備の内容

・装備品等の交換記録(交換された部品名、部位等)

・定期点検の実施記録

・空撮用カメラ、薬剤散布装置等の取付け

・取卸し記録

・その他点検整備等の記録 - 実施理由

点検整備等を行った理由を記入する。 - 実施場所

点検整備等を行った場所を記入する。 - 実施者

点検整備等を実施した者が記名する。 - その他特記事項

次回予定している直近の点検整備等の実施期限に関しての補足事項を記入する。

電子データでもいいの?

飛行日誌は紙媒体で所持していてもいいですが、電子データでも問題ありません。

エクセルやスプレッドシートなど自分で作成・管理するのでも問題ありません。

FwriteDown(フライトダウン)など無料で使用オンラインサービスもあります。今のところ、10機までは無料で使うことができます。

飛行日誌 参考資料

- 国土交通省 飛行計画の通報・飛行日誌の作成

- 国土交通省 無人航空機の飛行日誌の取扱要領

- 国土交通省 無人航空機の飛行日誌の取扱いに関するガイドライン

コメント